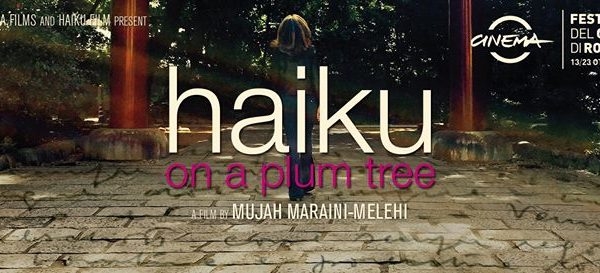

Mujah Maraini-Melehi, nipote di Topazia e Fosco, figlia di Toni, ha il merito di aver dato vita a un documentario bello, accurato, commovente, sulla storia della famiglia Alliata-Maraini. In prima mondiale alla Festa di Roma

ROMA (nostro inviato) Di HAIKU on a Plum Tree (HAIKU sull’albero del prugno) mi rimarrà impressa un’inquadratura dello sguardo di Topazia Alliata. Probabilmente quel dettaglio non dura che pochi secondi, ma in esso vi è la sintesi di una storia lunga, personale e universale, tanto che il tempo si dilata e quegli occhi di donna centenaria, indecisi tra il celeste e il verde, diventano già nella memoria recente, il film stesso.

Mujah Maraini-Melehi, nipote di Topazia e Fosco, figlia di Toni, ha il merito di aver dato vita a un documentario bello, accurato, commovente, sulla storia della famiglia Alliata-Maraini o, piuttosto, su una parte di quella storia. Per chi non ne conosce la trama. Una nobildonna siciliana, Topazia Alliata appunto, e un antropologo anglo-italiano, Fosco Maraini, in cui scorre il sangue di mezza Europa, si innamorano, si sposano. Sono “molto internazionali” e profondamente antifascisti, tanto che lui litiga con il padre Antonio, che vuole “regalargli” la tessera del partito, e lascia l’Italia vincendo una borsa per studiare, in Giappone, gli Ainu, una popolazione dell’isola di Hokkaidō, i “cacciatori di orsi”. Parte tutta la famiglia (i due coniugi e la figlia Dacia, le due sorelle Toni e Yuki nasceranno lì). Quando, nel ‘43, viene proclamata la Repubblica di Salò in Italia, i giapponesi, per tener fede al patto tripartito, interrogano gli italiani presenti sul loro territorio. Vogliono sapere se aderiscano o meno al governo di Mussolini. Topazia e Fosco rifiutano e vengono rinchiusi in campo di concentramento, fino alla resa del Giappone, tra fame, freddo, umiliazioni.

Da anni sentivo parlare di questo documentario nella famiglia Maraini e, in effetti, si sente in esso la profondità di una riflessione, oserei dire di un’elaborazione. La regista è anche la narratrice, come una guida che, con una generazione di distanza, può raccogliere l’eredità familiare, con quanto comporta, e portarla alla luce. E la profondità del tempo si coglie anche dalla precisione documentaria. È dichiarato, in questo, l’apporto di Toni, attento e geloso lare a cui il film è dedicato. Vediamo, infatti, madre e figlia (Toni e Mujah) intente a studiare l’archivio di famiglia presso il Gabinetto Vieusseux di Firenze.

Il filo narrativo più forte è forse proprio in questa presa di coscienza di Mujah, che decide di partire per il Giappone, di andare alla ricerca dei santuari del dolore (i campi di concentramento a Nagoya: Tempaku-rio e il tempio di Kosai-ji), di riattivare i recettori della memoria, nel bene e nel male. È un toccante passaggio di consegne: Toni spiega alla figlia che non può tornare in Giappone, la sua terra natia, perché ci sono saluti che, in realtà, sono addii, cieli carichi di primavera, che il ricordo però rende plumbei, ci sono rotture definitive. Così, dopo un fitto alternarsi della voce di Topazia, di Toni, di Dacia, di Fosco, si parte per il Sol Levante (Tokyo, Nagoya) e si affronta, insieme a Mujah, il passato, mentre le voci dei familiari si alternano, la accompagnano, in qualche modo la assistono e guidano anche lo spettatore.

In una scena, in cui, in Italia, la famiglia Maraini si incontra in uno studio cinematografico, direi, sembra come se si celebrasse questo risalire dalla “selva oscura”: Dacia e la famiglia di Toni assistono a uno spettacolo di marionette, come guardassero in volto il passato e il destino. E delle marionette di Basil Twist Mujah ha fatto un uso assai poetico nel corso del documentario, per descrivere, ad esempio, l’episodio dello yubikiri, quando Fosco, esasperato per la propria condizione, ma soprattutto per quella della moglie e delle figlie, con grande intelligenza antropologica si taglia un mignolo e lo getta contro uno dei carcerieri, guadagnandosi prima percosse, poi rispetto e una capretta grazie al cui latte i Maraini si sono probabilmente salvati.

C’è, nel lavoro della Maraini Melehi, una cura quasi ossessiva, una tensione a rendere prezioso, a incastonare il tesoro di famiglia in una scenografia cesellata, in una fotografia che è un merletto, con musiche ricercatissime. Questa istanza interiore forse a volte rischia di frenare il ritmo, di appesantire, per troppa perfezione, la struttura narrativa, come se in un reportage limpido, ci trovassimo a un certo punto a leggere una pagina di un bel romanzo dell’Ottocento. Questo sovraccaricare non sempre giova, come non giovano i falsi finali (la liberazione, la fine della storia tra Fosco e Topazia, il funerale di Topazia) che però si spiegano nel desiderio di dire qualcosa in più, di non staccarsi dalla storia avvincente delle proprie radici.

Tralasciando le piccole questioni di stile, al momento questo è, in ogni caso, di gran lunga il miglior film prodotto sulle vicende Maraini. Dalla proiezione si esce arricchiti, e si spera che di Mujah non si debba dire: Timeo hominem (feminam) unius libri, perché ci riserverà altri film, altre sorprese, forse un secondo capitolo di una storia che non ci si stanca di ascoltare.

E più di tutto restano “quegli occhi”, come direbbe Pirandello, “quegli occhi profondi e chiari”.