Giugno è un mese da sempre dedicato a quell’epifania collettiva che è lo sport, alla passione che svuota le strade e le piazze, che induce tassisti e conducenti dei mezzi pubblici a viaggiare con le radio accese, rigorosamente sintonizzate sulla stazione che trasmette la partita, che ci rende partecipi di un sogno comune destinato a durare una trentina di giorni, poco più o poco meno, e poi a svanire in una calda notte di mezza estate, nella gloria o nella delusione.

Giugno è un mese nato apposta per renderci felici, con le sue giornate interminabili e afose, i suoi colori vividi, i suoi viali che esplodono di bellezza, le aiole fiorite, le stelle che brillano in un cielo senza nubi, ore e ore trascorse con gli amici, avventure amorose e un mare di serenità: sono le sue caratteristiche, miste all’ansia degli anni d’esame, alla paura di non farcela e al sollievo che si prova quando le prime prove della vita sono alle spalle e ci si rende conto di essere in grado di affrontare il grande e intricato mistero dell’esistenza.

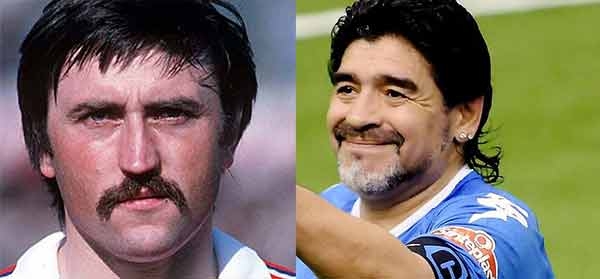

Ma giugno è anche un mese destinato a passare alla storia per i campioni che in quei trenta giorni hanno emozionato le platee di tutto il mondo e a due di essi è dedicato questo omaggio, in occasione di due anniversari di tutto rispetto: i quarant’anni trascorsi dal cucchiaio con cui Antonín Panenka regalò l’Europeo del ’76 alla Cecoslovacchia e la discesa libera con tanto di slalom fra le gambe degli avversari con cui Diego Armando Maradona vinse la sua personale guerra contro l’Inghilterra, spedendo a casa i sudditi di Sua Maestà dopo averli irrisi con un gol palesemente irregolare, ribattezzato la “mano de Dios”.

Perché Diego era il Dio del calcio, la meraviglia applicata a un campo da gioco, la perfetta simbiosi tra l’uomo e una sfera rotolante sull’erba, dopo averla presa dolcemente a pedate lungo i viottoli malfamati di Villa Fiorito, in una di quelle suburre sudamericane in cui il pallone è l’unico riscatto possibile per ragazzi altrimenti destinati alla miseria o alla delinquenza.

Diego era un umile figlio della fame e della povertà, della rabbia e della voglia di riscatto e in quell’Argentina disperata e soggetta a una dittatura militare tra le più feroci che si ricordino, in quel paese senza giustizia né dignità, questo ragazzo dal talento divino decise di diventare ciò che poi sarebbe diventato: un mito, un eroe nazionale ma, soprattutto, un combattente disposto a dare l’anima e il corpo pur di regalare un briciolo di gioia alla sua gente.

Perché Diego era il campione del popolo, ostile a tutti i salotti buoni, a tutti i potentati, a tutte le aristocrazie, le quali infatti lo hanno sempre detestato e hanno sempre fatto il possibile e l’impossibile per metterlo in cattiva luce e, infine, per abbatterlo, approfittando delle sue debolezze e del peso di una notorietà planetaria che ha finito per schiacciare quel simbolo proveniente dalla polvere e capace di emanciparsi dalla disperazione e dalla mancanza di prospettive.

Maradona ha indicato una strada e ai burocrati del calcio questa scelta non è mai andata giù: non era solo un circense, un fuoriclasse, un modello; era un condottiero, una guida, un eroe popolare acclamato anche per ciò che faceva al di là del terreno di gioco e questo dava fastidio alla FIFA e a tutti coloro che col pallone e i suoi moderni gladiatori si sono arricchiti fino all’indecenza.

In quella serpentina partita da metà campo e giunta fino in porta c’era la riscossa di un popolo: per questo nessuno fu in grado di fermarlo, così come nessuno fu in grado di impedirgli di vincere pressoché da solo un Mondiale, animato dalla sua “garra”, ossia da una grinta mista a determinazione che lo rendeva, nei limiti della correttezza imposta dallo sport, di una ferocia mai vista, come se volesse azzannare le caviglie degli avversari e, quando aveva il pallone tra i piedi, spazzarli via.

Non è che Messi non valga quanto Maradona a livello tecnico, ma Leo è figlio di un altro tempo: non ha conosciuto la miseria nera, la dittatura e la barbarie. È una star mediatica dotata di un grande cuore e di una notevole attenzione al sociale, merita un’analisi sociologica approfondita e tutta la nostra stima ma non sarà mai Diego, per il semplice motivo che è nato in un secolo con minore epica. Il portento di Messi puoi ammirarlo sul campo ma la sua epica resta un fatto individuale: una storia bellissima e capace di donare speranza a milioni di bambini, con quella crescita favorita da iniezioni costosissime che il Barcellona decise di pagargli, scommettendo sulla sua classe e assumendosi il rischio di un investimento a vuoto, ma nulla di comparabile con l’immensità di Maradona che era, invece, un fatto collettivo, una questione che andava al di là del suo essere “el Pibe de oro” e coinvolgeva anche i suoi compagni di squadra, a loro volta figli di un Paese allo sbando e reduce da sette anni di dittatura militare e dalla protesta dirompente delle madri di Plaza de Mayo, le quali si riunivano ogni giovedì davanti alla Casa Rosada per chiedere notizie circa i propri figli scomparsi, cioè assassinati dal regime dei Videla, dei Masera e dei Bignone.

Messi non ha mai dovuto stringere mani lorde di sangue, l’Argentina di Maradona era la stessa che otto anni prima aveva vinto un Mondiale truccato, nel corso del quale, a pochi metri dagli stadi, degli innocenti venivano gettati nell’Oceano solo perché contrari alla mattanza fascista che stava andando in scena.

Maradona è ideologico, non lo ha mai nascosto, non si è mai risparmiato né ha mai fatto mistero di essere comunista e castrista; di Messi si sa che è un ambasciatore UNICEF ma il suo essere un simbolo, senz’altro positivo, va ricercato altrove: non è colpa sua se è nato in un mondo in cui la politica non ha più lo stesso impatto di un tempo, ma non ci si può nemmeno sorprendere se nei suoi occhi brilli quasi sempre un fresco sorriso anziché la tensione e la concentrazione assoluta di Diego.

Sono sempre stato convinto, ad esempio, che se il 22 giugno 1986 l’avversario dei quarti di finale non si fosse chiamato Inghilterra e se non ci fosse stata, pochi anni prima, la vicenda delle Malvinas, Maradona quel gol di mano lo avrebbe confessato perché in fondo era un ragazzo corretto e perbene, al netto dei suoi limiti caratteriali e dei suoi cedimenti al vizio e al prezzo che un umile figlio dei sobborghi argentini deve pagare alla fama e alla messe di profittatori pronti a spolparlo. Ma in quel caso no: era in gioco l’orgoglio nazionale e Diego, in quel momento, era l’Argentina desiderosa di riscatto dopo l’umiliazione subita. Il secondo gol, al contrario, è stato frutto della sua pulizia interiore: prima il lavoro sporco, poi il capolavoro che lo cancella, che spazza via le polemiche, che regala una gloria destinata all’eternità e sa di redenzione, come se il Dio del calcio avesse deciso di riscattare anche l’immagine di chi si era sacrificato per una sorta di “ragion di Stato”.

Maradona: la mano e l’immortalità in un quarto d’ora. Era appena trent’anni fa ma quel gol, ne sono certo, fra cinquanta-sessant’anni sarà ancora trasmesso all’inizio di tutte le competizioni calcistiche; e per quanto nuovi Messi cercheranno di imitarlo, magari anche riuscendoci, rimarrà unico nel suo genere. Perché Diego non era solo un calciatore: era uno degli ultimi romantici in un mondo che si stava progressivamente trasformando in un immondezzaio.

E lo stesso dicasi per Antonín Panenka, classe 1948, il quale se non avesse messo a segno l’ultimo rigore assegnato alla Cecoslovacchia, nella finale dell’Europeo del ’76 contro la Germania Ovest, sarebbe stato mandato a lavorare in fabbrica e additato al pubblico ludibrio come neanche il povero Moacyr Barbosa dopo la finale persa dal Brasile nel ’50.

Lo ha sempre ammesso, lo sapeva anche mentre si apprestava a calciare dal dischetto e si vedeva ad un bivio fra il trionfo imperituro e il discredito senza possibilità d’appello; e allora gli venne l’idea geniale, l’intuizione in grado di creare uno stile e di scolpire il risultato in una cornice di grandezza senza eguali: fece il cucchiaio, rischiando tutto e affidandosi a una fortuna che volle arridere alla sua audacia di eroe per caso.

Anche qui, non è che Totti, ventiquattro anni dopo, abbia segnato un gol meno significativo: il suo cucchiaio a Van der Sar, nella semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda, è stato ugualmente rischioso e spettacolare; fatto sta che Totti, al massimo, in caso di errore, avrebbe ricevuto qualche fischio e perso un po’ di autostima, Panenka ha messo in gioco il proprio destino. Non è la stessa cosa.

Maradona e Panenka: figli del Secolo breve, idealisti ed illusi, vincitori mai domi e indimenticabili, esponenti di una stagione in cui esisteva ancora una molla potente per andare avanti e capaci di farsi interpreti delle speranze di riscossa di popoli provati da mille traversie.

Nulla a che vedere con l’asfittico presente dei milionari senz’anima o dei mercenari pronti a baciare qualunque maglia e ad andar via con le tasche piene di soldi e il cuore di pietra che li contraddistingue; nulla a che vedere con questo esasperato ed esasperante professionismo; nulla a che vedere con le esultanze di maniera, le felicità a comando e i sorrisi fasulli esibiti al cospetto delle telecamere.

In Maradona e Panenka tutto era straordinariamente autentico, anche perché non avrebbe potuto essere diversamente.