Un’auspicabile trasformazione del movimento sindacale per tenere il passo con l’economia globale. Il ruolo del sindacato nella definizione del modello sociale europeo e di un nuovo mercato del lavoro

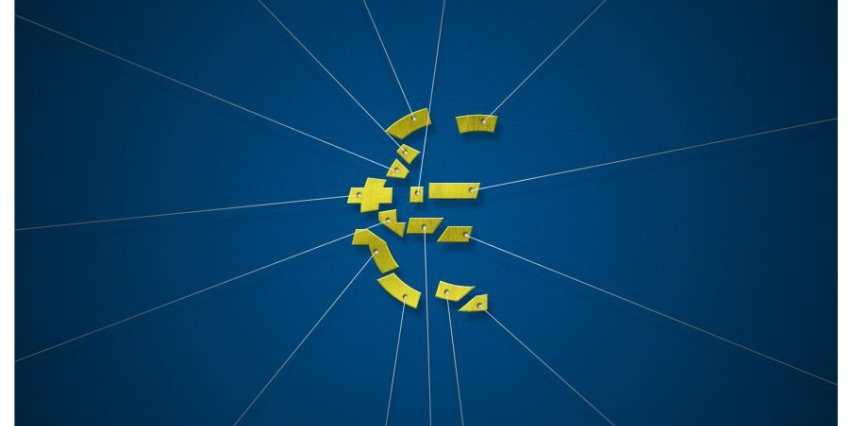

TRIESTE – I conflitti più o meno accentuati sorti negli ultimi anni tra le maggiori confederazioni sindacali del nostro paese, la recente imposizione da parte del governo Renzi di una riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) di portata e validità ancora tutte da verificare, la necessità di innovazioni sempre più incisive in materia di politiche fiscali e creditizie sono la rappresentazione del difficile momento economico generale, segnato da ogni sorta di attacco alle tutele acquisite pur di giungere alla conversione del Lavoro, elemento fondante della nostra Repubblica, da valore in banale voce di costo.

Conseguenza dei processi di delocalizzazione e di logiche di sviluppo globali non più vincolate dagli usuali e per certi versi “rassicuranti” confini nazionali, la sempre più diffusa tendenza delle aziende a considerare la riduzione dei costi come la più importante – se non l’unica – strada per uscire dalla crisi ed imboccare la via della ripresa ha proiettato il mercato del lavoro in una dimensione nuova e sovra nazionale.

L’idea di un sindacato a respiro europeo non è più un tema astratto e distante dalle esigenze dei lavoratori, utile solamente ad alimentare noiosi dibattiti accademici, ma al contrario rappresenta la prospettiva futura e la naturale evoluzione di un movimento consapevole dei grandi cambiamenti che hanno rivoluzionato l’economia globale, pronto a confrontarsi con essa. Da qui la necessità di un’azione sempre più europea e globale per modificare le regole che condizionano l’attuale terreno di gioco e costringono sulla difensiva i sindacati, i quali dovranno diventare sempre più organizzazioni internazionali con diramazioni nazionali, invece che l’opposto, come succede attualmente.

Il così detto “modello sociale europeo” ha potuto affermarsi tra il 1985 ed il 1995 attraverso l’adozione di Direttive sull’orario del lavoro, sul distacco, sui diritti di informazione e consultazione dei lavoratori: un periodo all’insegna del riconoscimento del valore del dialogo sociale, della contrattazione, del ruolo essenziale delle parti sociali. Alternativo alla via normativa delle Istituzioni comunitarie, questo “work in progress” avrebbe dovuto auspicabilmente concludersi con la condivisione di un quadro normativo in grado di garantire un’equa competitività tra i Paesi membri, con regole sociali che facessero del modello europeo un modello concorrenziale in cui la socialità risultasse, insieme ai salari, alla produttività ed alle regole del mercato unico, elemento di forza della competitività europea.

Sostenuto dalla percezione di una crescita che non toccava soltanto il campo economico ma andava soprattutto a migliorare la vita reale dei cittadini, questo decennio si caratterizzò per un forte sentimento europeista che, a seguito della crisi del 2008, si trasformò repentinamente in disaffezione verso l’Unione del Vecchio Continente, imputata di essere causa del sopravvenuto dumping sociale e del crescere delle diseguaglianze e della disoccupazione.

Insensibili all’indignazione ed alla rabbia cresciute nei cittadini a seguito degli insostenibili sacrifici imposti dal salvataggio di quelle stesse banche che, a causa della loro ambiguità operativa e con la complicità di mercati finanziari malfunzionanti ed in totale confusione, di fatto hanno innescato una pesantissima crisi economica, le Istituzioni comunitarie hanno accomodato una tardiva risposta tramite il “fiscal compact”, un trattato sul controllo di bilancio che da priorità al consolidamento e che, per consentire l’accesso ai meccanismi di salvataggio, impone severe condizioni a chi vorrebbe ricorrervi, come è già accaduto al Portogallo, alla Spagna, all’Irlanda e soprattutto alla Grecia.

Queste nuove politiche di austerità, prescritte su “raccomandazione” del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), confermano l’intento di modificare alcuni pilastri del modello sociale europeo da parte delle istituzioni finanziarie, convinte che il rilancio della competitività europea passi necessariamente attraverso interventi sul salario (considerato troppo alto nei paesi con deficit finanziario), sul modello contrattuale e sulle tutele sociali, aggiustamenti ritenuti capaci di produrre importanti risparmi nel breve periodo: spinte che privilegiano la contrattazione aziendale a quella nazionale di settore, responsabile dell’eccessiva crescita dei salari e delle tutele per i lavoratori con contratti standard, preludendo ad una revisione dei sistemi di determinazione della retribuzione.

Per contro le politiche di austerità, i tagli alla spesa sociale, la crescente disoccupazione, le gravi diseguaglianze sociali spingono l’opinione pubblica verso un sentimento antieuropeista, che investe anche il sindacato: per ritrovare una nuova spinta propositiva e lavorare alla costruzione di un’Europa federale occorre una maggiore integrazione europea, politica e non soltanto economico-monetaria.

Il processo di trasformazione necessario ad uscire da questi lunghissimi anni di crisi non può che essere stabilito e guidato dall’Europa, quello stesso soggetto che ha deciso l’adozione della ricetta del rigore per fronteggiare la crisi dei debiti sovrani che, accompagnata dal conseguente taglio dei consumi, ha finito per rallentare e frenare tutta l’economia europea, il cui 85% del PIL (Prodotto Interno Lordo, il valore totale dei beni e servizi prodotti in un Paese) è dato dal mercato interno e solo il 15% da quello delle esportazioni.

L’errore del Vecchio Continente, unico caso al mondo, è stato quello di affrontare il rapporto che indica la crisi agendo sul denominatore (il taglio della spesa e dei consumi) e trascurando il numeratore (le politiche di crescita): come dire che senza la produzione di nuova ricchezza viene meno l’unica condizione attraverso la quale poter sopportare il peso del taglio del deficit e del debito.

In conclusione possiamo affermare che la necessità di addivenire ad organizzazioni sindacali a respiro continentale coinvolge tre aspetti diversi della questione: il primo implica una riflessione del sindacato su se stesso, sul percorso compiuto per la costruzione di un’Europa sociale oltre che economica e politica, sulla visione onirica di una contrattazione ed un modello partecipativo europei mai realizzati.

Il secondo aspetto riguarda l’indebolimento e la soggettività politica delle organizzazioni sindacali, “generatori” per eccellenza di solidarietà e coesione pubblica che mai come oggi sono chiamate alla cooperazione, pur mantenendo una posizione critica riguardo all’incisività dei legami sociali stessi.

La terza ed ultima considerazione riguarda il ruolo decisivo della formazione sindacale; al sindacalista contemporaneo non si richiede di diventare né economista, né giuslavorista, né sociologo, ma di possedere una molteplicità di capacità e conoscenze da affiancare ad un certo tecnicismo di base (il contrattare, il fare accordi): la responsabilità verso i propri associati di mantenere sempre un atteggiamento costruttivo, la necessità di intermediare culturalmente con gli iscritti , di motivare le scelte dell’azione sindacale dentro e fuori gli ambiti lavorativi così come gli scambi legati ai patti sociali, il tutto spiegando, anche e soprattutto alle istituzioni, i bisogni da salvaguardare e le equità da assicurare.

Ribadire il valore del Lavoro, delle sue trasformazioni, del rapporto tra persona, società e lavoro stesso, nella convinzione che sia tanto necessario quanto opportuno un ritorno alla sua centralità, è il primo passo che bisogna compiere per rilanciare il motore economico dell’Unione Europea, quel mercato unico che permette la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone.